世界を知るための方法は、対話や研究といった穏当なものだけではない。異なる知性の担い手と邂逅したとき、闘いになるかもしれないということは、それが闘いとは呼べないような一方的なものになる可能性も含めて、これまでも多くのSF作家や科学者が想像してきたことだ。

そして今まさに、将棋の世界において、人間とコンピュータソフトが戦っている。

〈電王戦〉だ。二〇一二年開催の第一回で、当時引退していた米長邦雄永世棋聖が将棋ソフト『ボンクラーズ』に敗れ、その翌年からはプロ棋士五人とソフト五つが団体戦を行った。二〇一三年は人間の一勝三敗一分け、二〇一四年は一勝四敗。二〇一五年は人間が三勝二敗と勝ち越しこそしたが、全体としてはかなり苦戦した印象は拭えない。普段は将棋に興味のない人まで注目する闘いで、将棋ファンのあいだでも人気は高い。来年以降も人間とソフトの一対一の対戦形式で続行されることが先日発表された。

チェスでは二十年近く前に同様の状況になった。史上最強と称されたチェスの世界王者ガルリ・カスパロフは、一九九六年にはコンピュータ『ディープ・ブルー』に対して三勝一敗二引き分けと勝ち越したのだが、翌年は一勝二敗三引き分けと負け越してしまった。

将棋はチェスより複雑であることもあって、一九七〇年代から開発が進んだ将棋ソフトに対して、少なくとも二十世紀中は人間が圧勝していた。それが今や、将棋ソフトは劇的に強くなっているのだった。

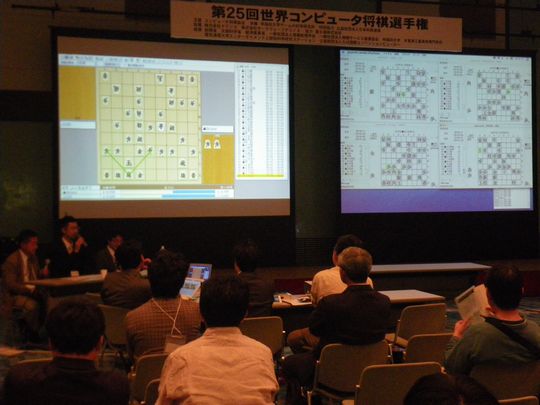

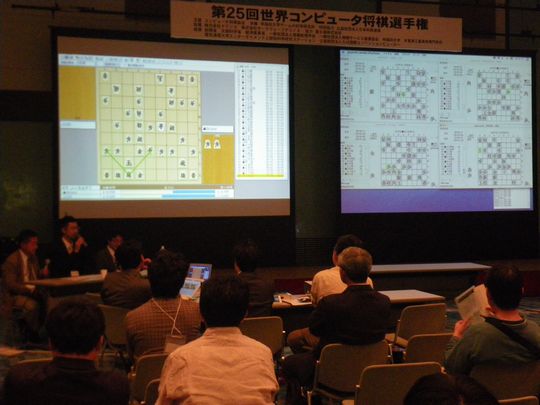

今年の五月の連休三日間に、第二十五回〈世界コンピュータ将棋選手権〉が開催された。一九九〇年に始まり、一九九六年からは毎年開催されている。初日と二日目は予選で、三日目が上位八チームによる総当り戦の決勝だ。対戦相手を入れ替えて、それぞれが七回戦う。持ち時間は十分間なので、一試合は二十分程度で決着する。これまでの開催地はすべて日本で、名称も「コンピュータ将棋選手権」だったが、次第に海外のソフトも参加するようになり、「世界」が付け加えられたという。

開催場所は千葉県の木更津にあるコンベンションセンターだった。東京駅からバスに乗ってアクアラインを渡り終えるとすぐに整備された敷地に入る。バスを降りて少し歩くと人工池の上にかかるように建つホールが見えてくる。

選手権の会場は二百人以上を収容可能な大きな会議室だった。正面の大スクリーンに八チーム四試合の盤面と解説画面が投影されている。その前に百席ほどの観客席が設置され、後方には参加者のコンピュータが所狭しと並ぶ。会場内はスクリーンを見やすくするために薄暗い。

選手権の会場は二百人以上を収容可能な大きな会議室だった。正面の大スクリーンに八チーム四試合の盤面と解説画面が投影されている。その前に百席ほどの観客席が設置され、後方には参加者のコンピュータが所狭しと並ぶ。会場内はスクリーンを見やすくするために薄暗い。

ソフト同士の闘いが始まれば、開発者は見守るだけだ。開発者同士はみなさん仲が良いようで、試合中もあちらこちらで談笑している。しかし勝負が決まりそうになると、一気に視線はスクリーンに集まる。

ぼくは主に休憩時間に開発者の方々にインタビューして回った。

人間を追い越した先に、何を求めているのか。

「棋理の追求がしたいですね」

と、将棋ソフト『AWAKE』開発者の巨瀬(こせ)亮一さんはおっしゃった。棋理とは将棋における理論のことだ。

「連覇のために強くしたいです」

そうおっしゃったのは今回の優勝ソフト『Ponanza』開発者のお一人、下山晃さんだ。

他の開発者の方々にも伺ったが、ほとんどの方が対ソフトに集中しておられるようだった。ディープ・ブルーから二十年、将棋ソフトは青天井で強くなっている。もはや対人間のことは考える必要がないのだろう。

「コンピュータ将棋はプログラムの競技として面白いんですよ。プログラムを組んでいると、かえって人間の知性のすごさを感じます」

とお答えになったのは『Apery』開発者の平岡拓也さんだ。

確かにソフトは非常に強くなったが、人間には簡単に出来るのにソフトに出来ないことは今も数多く存在する。将棋ソフトを含む人工知能は驚異的な速さで進化してはいるものの、ぼくの知る限り、現場の方々は人工知能をまだまだ人間に及ばないと考えている。人工知能脅威論などはほとんど聞かれない。

会場でプロ棋士の遠山雄亮五段にもお話を伺うことができた。

「技術的にコンピュータの指し手をすぐに使えるということはないですが、感性の面で参考になりますね」

その言葉の前半は、ぼくのような将棋の初心者にも理解できるような気がする。将棋では一つの手が、別のあらゆる一手と論理的に結びついている。プロ棋士は一人一人その論理全体を構築し、研鑽し続けているのであって、他の存在――それが人間であれコンピュータであれ――の指し手をすぐに取り入れることはないだろう。深く研究して総体のなかに組み込めるまでは実戦で使うことはしないはずだ。

しかし遠山五段の言葉の後半部分は、ぼくには意外だった。コンピュータはプログラムに従って計算をしているだけで、そこには感性と呼べるようなものはないだろうから。遠山五段はコンピュータ将棋に非常に詳しい若手棋士であり、センチメンタルな擬人化をしているわけでは決してない。あくまでプロの厳しい判断として、自分の感性の参考になると語っておられるのだ。

そしてソフトが技術面ではなく感性面で参考になるというのは――弱い相手の将棋が参考になることはほとんどありえないだろうから――つまりソフトが強くなっているという証左だろう。遠山五段はそれを冷静に分析しているのだ。

プログラムは文字列に過ぎない。そこには将棋の強さそのものは書かれていない。具体的な演算の規則が積み重ねられているだけであって、強いか弱いかは対戦によってのみ確かめられるのだ。

しかしいざ勝負をしてみれば圧倒的な強さを発揮する。出力される指し手は、プログラムを書いた開発者本人にも理解できないものもあるという。

「理解できないから強いんです」

不敵に笑いながらそうおっしゃったのは『Ponanza』開発者のもうお一人、山本一成(いっせい)さんだった。

コンピュータの手をその場で理解できたとしたら、それを上回る手を指せば勝つことができる。理解できないから勝てないのだ。

書かれておらず理解もできないものを、プロ棋士とソフト開発者は認識しようとしている。ここにこそ想像力の分有partageの場が生成しているのではないだろうか。

と意気込んでみたものの、問題の焦点が定まらず、ぼくは大会から数週間後に、将棋記者の松本博文さんにインタビューをお願いした。松本さんはコンピュータ将棋を初めてプロ棋士や奨励会員に紹介した一人でもある。

二〇〇五年、トロント大学で化学の研究をしていた保木邦仁(ほき・くにひと)さんが開発した将棋ソフト『Bonanza』がネット上で無料公開され、たちまちその強さが評判になった。松本さんはノートパソコンにインストールして、日本将棋連盟のある将棋会館で奨励会員たちに指してもらったのだ。

奨励会というのは将棋のプロ養成機関だ。そこで勝ち抜いて二十六歳までに四段に昇段すれば晴れてプロ棋士となり、昇段できなければ退会しなければならない(他にも色々な細則がありますが)。四段になれるのは年に二人だ。だから奨励会員は将棋に対して貪欲かつ真摯に向き合っている。

その奨励会員が将棋ソフト『Bonanza』になかなか勝てなかったという。特別な並列コンピュータなどではない、松本さんが使っていた平凡なノートパソコンだったのに、だ。

それから十年、今や将棋ソフトは史上最高の棋士、羽生善治(現在)四冠をも凌駕しているかもしれない。たとえば今年のコンピュータ選手権優勝ソフトである『Ponanza』と羽生四冠が十番勝負をすれば、ソフトが勝ち越すのではないかと松本さんは見ている。

松本さんは中学生選抜の将棋の全国大会に山口県代表として出場したという。

「プロを目指すような人は、小学生で全国大会に出るから」

とはいえ、大学将棋で屈指の強さを誇る東大将棋部でレギュラーとして活躍するなど、高い棋力を持っている。去年は電王戦の、今年はコンピュータ将棋についての著作もある(詳しくは文末のプロフィールに)。

そんな松本さんでも、ソフトの思考過程はわからないことが多いという。

「今のソフトの強さは、もう想像もできないところまで行っています」

もしかするとトップ棋士は、想像するどころか理解してさえいるのかもしれないが、将棋ソフトの進化の速度を考えれば、いずれ彼らにさえ想像もできない強さを持つソフトが現れるのは確実だ。

そのとき、人間の想像力は停止するのだろうか?

おそらくそうはならないだろうとぼくは思う。

速さを競うことを考えても、競馬は数千年前から、自動車レースは十九世紀から行われているけれど、最も古くからある人間による徒競走はこれからも続けられていくに違いない。なぜなら、人間には〈異なる存在への興味〉と同じくらいの強度で、〈人間への興味〉があるからだ。いくら馬や車が人間より速く走るといっても、人間がどれだけ速くなるかという問題とはまるで関係がない。

また、技術のほうも人間とは無関係に進化していく。

人工知能は発展を続けており、いずれ人工知能が人工知能を研究するようになれば、人工知能の進化は指数関数的に速くなる。

指数関数というのは数学の関数の一つで、急激に値が大きくなる。進化の速度が指数関数的に増大すれば、ある時点以降は状況が激変し、それからの進化はまったく予測不可能になる。その時点を――そんな時が本当に来るかは定かではないが――技術的特異点という。特に〈特異点〉という意味の英単語だけでシンギュラリティ singularity と呼ぶことも多い。一九九三年、この概念を初めて明確に述べた論文『迫り来る技術的特異点』The coming technological singularityを書いたのは、数理科学者でありSF作家であるヴァーナー・ヴィンジだった。人工知能研究者で実業家としても著名なレイ・カーツワイルはシンギュラリティが二〇四五年に到来すると予測している。

元々は数学や物理学で挙動が予想できない点のことを特異点 singular point, singularity といった。ブラックホールは典型的な特異点だ。ブラックホールは非常に大きな星が重力崩壊して一点に凝縮した天体であり、その点を中心とした〈事象の地平面〉と呼ばれる球状の領域内に入ったものは光であっても脱出できない。ブラックホールの質量などは周囲の星の動きなどから観測できるものの、ブラックホールの中心にある特異点については、一般相対性理論では密度や重力が無限大となってしまい、その時空構造を記述することができない。

このような理解も記述もできないものに対して、人間は〈崇高〉を見出す。哲学者のカントやリオタールの考えを極めて簡略化すれば――ある対象を理解した上で感じるものが美であり、ある対象を理解できないときに感じるものが崇高だということになるだろう。峻厳な山々や遠宇宙の銀河など、人間の理性や感性では捉えきれないところに崇高が生じるのだ。

数学や物理学の理論を――ガロア理論や相対性理論を――理解すると、多くの人は美しさを感じるはずだ。何が美しいのかと尋ねられると困ってしまうのだけれど、理論が持つ整合性や豊穣性が、絵画や音楽にも似た美しさを生じさせているのだ。

美の源泉はさておき、確かにカントが言うように、美を感じるときにはその対象への理解が不可欠だろう。

そして理論というものは、一度完成してしまえば理解はしやすくなる一方だ。解説は増え、洗練されていく。論文の形から一冊の専門書としてまとめられ、それについての教科書も書かれる。

開拓が一通り行われた領域には――常に新しい発見の可能性はあるだろうが――馴致された大人しい観光用の風景が広がるばかりで、美しくはあるかもしれないが、崇高さを感じることはない。写真で見た風景との一致を確認するだけで、理解した気になってしまう。

だから崇高を感じることができたとすれば、それは知性にとって新たな可能性が兆したのだと言っていい。そこには未だ理解されていない領域が広がっているのだ。

まして将棋は、今や理解どころか想像することもできない領域に到達しようとしているのだ。それも、人間側の怠慢や能力不足がゆえに理解や想像ができないのではない。棋士たちがこれから見ようとしているのは、人間が持ちうる極限の知性が試行錯誤した末に辿り着いた風景だ。ソフトの強さや科学技術の獰猛な発展を考えると、辿り着いたというよりは、強引に踏み込んだ領域と表現してもいいかもしれない。

そこは文字通りの人跡未踏の地であり、何の道路標識も立っていない。才能あふれる棋士たちは新たな沃野で――将棋ソフトと共存しながら――新たな思考をして新たな一手を指すだろう。その手は、もはや理解できるものではなく、美しくはないかもしれないが、崇高な一手であることは間違いない。

棋士とは異なる仕方で、しかし同じく想像できないものに対峙している松本さんに伺った。想像も理解も超えたものをどのように観戦して記事にするのだろうか。

「将棋は将棋ですから。人間対人間も、人間対ソフトも、ソフト対ソフトも、どの将棋も面白いですよ」

いくら想像できない崇高なものであっても、認識や感取のための〈回路〉がすべて閉ざされているわけではないということだ。

ブラックホールの〈事象の地平面〉を通過して中心に向かって何かが落下したとして、あるいは星が丸ごと一つ飲み込まれたとしてもいいのだが――ブラックホールの質量はわかるから――落ちていった物体ないし星の質量は、観測によって算出できる。ただ、一般相対性理論の枠内ではブラックホールの中心は特異点であって、落ちた物体の組成といった〈情報〉は永遠に失われて、〈事象の地平面〉の外側に取り出すことは不可能と考えられる。一方、量子力学によれば〈情報〉というものはどれだけ乱されようとも復元は常に可能で失われることはない。――これは端的な矛盾だ。

相対性理論と量子力学は共に現代物理学の基本的な理論であり、この二つの理論から真逆の結論が導かれたということで、多くの物理学者がこの〈ブラックホール情報パラドックス〉を解決しようと試みた。そして一九九〇年代後半、ヘーラルト・トホーフトとレオナルド・サスキンドそれからフアン・マルダセナやエドワード・ウィッテンらによって、見失われかけていた〈情報〉はブラックホールの〈事象の地平面〉の変形として存在する可能性が論じられるようになった。

彼らの理論によれば、球の内部の〈情報〉はすべて球の表面に記述されており、ブラックホールの情報を得たければ中心の特異点ではなく、その表面を見ればいいことになる。これは光の干渉性を利用することで平面上に立体像を見せるホログラフィーに似ていることから、ホログラフィック原理と呼ばれる(マルダセナらはこれをさらに拡張、精密化してAdS/CFT対応という関係性を発見した)。この原理によれば、宇宙全体もまた宇宙の果ての境界面が映し出すホログラムの幻像と考えられる。

ブラックホール情報パラドックスの議論は今も続いているけれど、ブラックホールから〈情報〉を取り出すことはどうやら不可能ではないみたいだ。

将棋ソフトでも事情は似通っているかもしれない。ソフトは質問に答えてくれないし、想像もできないレベルで戦っているため、棋理――将棋の論理を取り出すことは難しい。しかしそれでも人間とソフトは、将棋という地平だけは共有している。将棋を指せば、その地平において強さを感じられるし、将棋の面白さを取り出すこともできるのだ。

ミステリ、SF、ファンタジー、ホラーの月刊Webマガジン|Webミステリーズ!

そして今まさに、将棋の世界において、人間とコンピュータソフトが戦っている。

〈電王戦〉だ。二〇一二年開催の第一回で、当時引退していた米長邦雄永世棋聖が将棋ソフト『ボンクラーズ』に敗れ、その翌年からはプロ棋士五人とソフト五つが団体戦を行った。二〇一三年は人間の一勝三敗一分け、二〇一四年は一勝四敗。二〇一五年は人間が三勝二敗と勝ち越しこそしたが、全体としてはかなり苦戦した印象は拭えない。普段は将棋に興味のない人まで注目する闘いで、将棋ファンのあいだでも人気は高い。来年以降も人間とソフトの一対一の対戦形式で続行されることが先日発表された。

チェスでは二十年近く前に同様の状況になった。史上最強と称されたチェスの世界王者ガルリ・カスパロフは、一九九六年にはコンピュータ『ディープ・ブルー』に対して三勝一敗二引き分けと勝ち越したのだが、翌年は一勝二敗三引き分けと負け越してしまった。

将棋はチェスより複雑であることもあって、一九七〇年代から開発が進んだ将棋ソフトに対して、少なくとも二十世紀中は人間が圧勝していた。それが今や、将棋ソフトは劇的に強くなっているのだった。

今年の五月の連休三日間に、第二十五回〈世界コンピュータ将棋選手権〉が開催された。一九九〇年に始まり、一九九六年からは毎年開催されている。初日と二日目は予選で、三日目が上位八チームによる総当り戦の決勝だ。対戦相手を入れ替えて、それぞれが七回戦う。持ち時間は十分間なので、一試合は二十分程度で決着する。これまでの開催地はすべて日本で、名称も「コンピュータ将棋選手権」だったが、次第に海外のソフトも参加するようになり、「世界」が付け加えられたという。

開催場所は千葉県の木更津にあるコンベンションセンターだった。東京駅からバスに乗ってアクアラインを渡り終えるとすぐに整備された敷地に入る。バスを降りて少し歩くと人工池の上にかかるように建つホールが見えてくる。

選手権の会場は二百人以上を収容可能な大きな会議室だった。正面の大スクリーンに八チーム四試合の盤面と解説画面が投影されている。その前に百席ほどの観客席が設置され、後方には参加者のコンピュータが所狭しと並ぶ。会場内はスクリーンを見やすくするために薄暗い。

選手権の会場は二百人以上を収容可能な大きな会議室だった。正面の大スクリーンに八チーム四試合の盤面と解説画面が投影されている。その前に百席ほどの観客席が設置され、後方には参加者のコンピュータが所狭しと並ぶ。会場内はスクリーンを見やすくするために薄暗い。ソフト同士の闘いが始まれば、開発者は見守るだけだ。開発者同士はみなさん仲が良いようで、試合中もあちらこちらで談笑している。しかし勝負が決まりそうになると、一気に視線はスクリーンに集まる。

ぼくは主に休憩時間に開発者の方々にインタビューして回った。

人間を追い越した先に、何を求めているのか。

「棋理の追求がしたいですね」

と、将棋ソフト『AWAKE』開発者の巨瀬(こせ)亮一さんはおっしゃった。棋理とは将棋における理論のことだ。

「連覇のために強くしたいです」

そうおっしゃったのは今回の優勝ソフト『Ponanza』開発者のお一人、下山晃さんだ。

他の開発者の方々にも伺ったが、ほとんどの方が対ソフトに集中しておられるようだった。ディープ・ブルーから二十年、将棋ソフトは青天井で強くなっている。もはや対人間のことは考える必要がないのだろう。

「コンピュータ将棋はプログラムの競技として面白いんですよ。プログラムを組んでいると、かえって人間の知性のすごさを感じます」

とお答えになったのは『Apery』開発者の平岡拓也さんだ。

確かにソフトは非常に強くなったが、人間には簡単に出来るのにソフトに出来ないことは今も数多く存在する。将棋ソフトを含む人工知能は驚異的な速さで進化してはいるものの、ぼくの知る限り、現場の方々は人工知能をまだまだ人間に及ばないと考えている。人工知能脅威論などはほとんど聞かれない。

会場でプロ棋士の遠山雄亮五段にもお話を伺うことができた。

「技術的にコンピュータの指し手をすぐに使えるということはないですが、感性の面で参考になりますね」

その言葉の前半は、ぼくのような将棋の初心者にも理解できるような気がする。将棋では一つの手が、別のあらゆる一手と論理的に結びついている。プロ棋士は一人一人その論理全体を構築し、研鑽し続けているのであって、他の存在――それが人間であれコンピュータであれ――の指し手をすぐに取り入れることはないだろう。深く研究して総体のなかに組み込めるまでは実戦で使うことはしないはずだ。

しかし遠山五段の言葉の後半部分は、ぼくには意外だった。コンピュータはプログラムに従って計算をしているだけで、そこには感性と呼べるようなものはないだろうから。遠山五段はコンピュータ将棋に非常に詳しい若手棋士であり、センチメンタルな擬人化をしているわけでは決してない。あくまでプロの厳しい判断として、自分の感性の参考になると語っておられるのだ。

そしてソフトが技術面ではなく感性面で参考になるというのは――弱い相手の将棋が参考になることはほとんどありえないだろうから――つまりソフトが強くなっているという証左だろう。遠山五段はそれを冷静に分析しているのだ。

プログラムは文字列に過ぎない。そこには将棋の強さそのものは書かれていない。具体的な演算の規則が積み重ねられているだけであって、強いか弱いかは対戦によってのみ確かめられるのだ。

しかしいざ勝負をしてみれば圧倒的な強さを発揮する。出力される指し手は、プログラムを書いた開発者本人にも理解できないものもあるという。

「理解できないから強いんです」

不敵に笑いながらそうおっしゃったのは『Ponanza』開発者のもうお一人、山本一成(いっせい)さんだった。

コンピュータの手をその場で理解できたとしたら、それを上回る手を指せば勝つことができる。理解できないから勝てないのだ。

書かれておらず理解もできないものを、プロ棋士とソフト開発者は認識しようとしている。ここにこそ想像力の分有partageの場が生成しているのではないだろうか。

と意気込んでみたものの、問題の焦点が定まらず、ぼくは大会から数週間後に、将棋記者の松本博文さんにインタビューをお願いした。松本さんはコンピュータ将棋を初めてプロ棋士や奨励会員に紹介した一人でもある。

二〇〇五年、トロント大学で化学の研究をしていた保木邦仁(ほき・くにひと)さんが開発した将棋ソフト『Bonanza』がネット上で無料公開され、たちまちその強さが評判になった。松本さんはノートパソコンにインストールして、日本将棋連盟のある将棋会館で奨励会員たちに指してもらったのだ。

奨励会というのは将棋のプロ養成機関だ。そこで勝ち抜いて二十六歳までに四段に昇段すれば晴れてプロ棋士となり、昇段できなければ退会しなければならない(他にも色々な細則がありますが)。四段になれるのは年に二人だ。だから奨励会員は将棋に対して貪欲かつ真摯に向き合っている。

その奨励会員が将棋ソフト『Bonanza』になかなか勝てなかったという。特別な並列コンピュータなどではない、松本さんが使っていた平凡なノートパソコンだったのに、だ。

それから十年、今や将棋ソフトは史上最高の棋士、羽生善治(現在)四冠をも凌駕しているかもしれない。たとえば今年のコンピュータ選手権優勝ソフトである『Ponanza』と羽生四冠が十番勝負をすれば、ソフトが勝ち越すのではないかと松本さんは見ている。

松本さんは中学生選抜の将棋の全国大会に山口県代表として出場したという。

「プロを目指すような人は、小学生で全国大会に出るから」

とはいえ、大学将棋で屈指の強さを誇る東大将棋部でレギュラーとして活躍するなど、高い棋力を持っている。去年は電王戦の、今年はコンピュータ将棋についての著作もある(詳しくは文末のプロフィールに)。

そんな松本さんでも、ソフトの思考過程はわからないことが多いという。

「今のソフトの強さは、もう想像もできないところまで行っています」

もしかするとトップ棋士は、想像するどころか理解してさえいるのかもしれないが、将棋ソフトの進化の速度を考えれば、いずれ彼らにさえ想像もできない強さを持つソフトが現れるのは確実だ。

そのとき、人間の想像力は停止するのだろうか?

おそらくそうはならないだろうとぼくは思う。

速さを競うことを考えても、競馬は数千年前から、自動車レースは十九世紀から行われているけれど、最も古くからある人間による徒競走はこれからも続けられていくに違いない。なぜなら、人間には〈異なる存在への興味〉と同じくらいの強度で、〈人間への興味〉があるからだ。いくら馬や車が人間より速く走るといっても、人間がどれだけ速くなるかという問題とはまるで関係がない。

また、技術のほうも人間とは無関係に進化していく。

人工知能は発展を続けており、いずれ人工知能が人工知能を研究するようになれば、人工知能の進化は指数関数的に速くなる。

指数関数というのは数学の関数の一つで、急激に値が大きくなる。進化の速度が指数関数的に増大すれば、ある時点以降は状況が激変し、それからの進化はまったく予測不可能になる。その時点を――そんな時が本当に来るかは定かではないが――技術的特異点という。特に〈特異点〉という意味の英単語だけでシンギュラリティ singularity と呼ぶことも多い。一九九三年、この概念を初めて明確に述べた論文『迫り来る技術的特異点』The coming technological singularityを書いたのは、数理科学者でありSF作家であるヴァーナー・ヴィンジだった。人工知能研究者で実業家としても著名なレイ・カーツワイルはシンギュラリティが二〇四五年に到来すると予測している。

元々は数学や物理学で挙動が予想できない点のことを特異点 singular point, singularity といった。ブラックホールは典型的な特異点だ。ブラックホールは非常に大きな星が重力崩壊して一点に凝縮した天体であり、その点を中心とした〈事象の地平面〉と呼ばれる球状の領域内に入ったものは光であっても脱出できない。ブラックホールの質量などは周囲の星の動きなどから観測できるものの、ブラックホールの中心にある特異点については、一般相対性理論では密度や重力が無限大となってしまい、その時空構造を記述することができない。

このような理解も記述もできないものに対して、人間は〈崇高〉を見出す。哲学者のカントやリオタールの考えを極めて簡略化すれば――ある対象を理解した上で感じるものが美であり、ある対象を理解できないときに感じるものが崇高だということになるだろう。峻厳な山々や遠宇宙の銀河など、人間の理性や感性では捉えきれないところに崇高が生じるのだ。

数学や物理学の理論を――ガロア理論や相対性理論を――理解すると、多くの人は美しさを感じるはずだ。何が美しいのかと尋ねられると困ってしまうのだけれど、理論が持つ整合性や豊穣性が、絵画や音楽にも似た美しさを生じさせているのだ。

美の源泉はさておき、確かにカントが言うように、美を感じるときにはその対象への理解が不可欠だろう。

そして理論というものは、一度完成してしまえば理解はしやすくなる一方だ。解説は増え、洗練されていく。論文の形から一冊の専門書としてまとめられ、それについての教科書も書かれる。

開拓が一通り行われた領域には――常に新しい発見の可能性はあるだろうが――馴致された大人しい観光用の風景が広がるばかりで、美しくはあるかもしれないが、崇高さを感じることはない。写真で見た風景との一致を確認するだけで、理解した気になってしまう。

だから崇高を感じることができたとすれば、それは知性にとって新たな可能性が兆したのだと言っていい。そこには未だ理解されていない領域が広がっているのだ。

まして将棋は、今や理解どころか想像することもできない領域に到達しようとしているのだ。それも、人間側の怠慢や能力不足がゆえに理解や想像ができないのではない。棋士たちがこれから見ようとしているのは、人間が持ちうる極限の知性が試行錯誤した末に辿り着いた風景だ。ソフトの強さや科学技術の獰猛な発展を考えると、辿り着いたというよりは、強引に踏み込んだ領域と表現してもいいかもしれない。

そこは文字通りの人跡未踏の地であり、何の道路標識も立っていない。才能あふれる棋士たちは新たな沃野で――将棋ソフトと共存しながら――新たな思考をして新たな一手を指すだろう。その手は、もはや理解できるものではなく、美しくはないかもしれないが、崇高な一手であることは間違いない。

棋士とは異なる仕方で、しかし同じく想像できないものに対峙している松本さんに伺った。想像も理解も超えたものをどのように観戦して記事にするのだろうか。

「将棋は将棋ですから。人間対人間も、人間対ソフトも、ソフト対ソフトも、どの将棋も面白いですよ」

いくら想像できない崇高なものであっても、認識や感取のための〈回路〉がすべて閉ざされているわけではないということだ。

ブラックホールの〈事象の地平面〉を通過して中心に向かって何かが落下したとして、あるいは星が丸ごと一つ飲み込まれたとしてもいいのだが――ブラックホールの質量はわかるから――落ちていった物体ないし星の質量は、観測によって算出できる。ただ、一般相対性理論の枠内ではブラックホールの中心は特異点であって、落ちた物体の組成といった〈情報〉は永遠に失われて、〈事象の地平面〉の外側に取り出すことは不可能と考えられる。一方、量子力学によれば〈情報〉というものはどれだけ乱されようとも復元は常に可能で失われることはない。――これは端的な矛盾だ。

相対性理論と量子力学は共に現代物理学の基本的な理論であり、この二つの理論から真逆の結論が導かれたということで、多くの物理学者がこの〈ブラックホール情報パラドックス〉を解決しようと試みた。そして一九九〇年代後半、ヘーラルト・トホーフトとレオナルド・サスキンドそれからフアン・マルダセナやエドワード・ウィッテンらによって、見失われかけていた〈情報〉はブラックホールの〈事象の地平面〉の変形として存在する可能性が論じられるようになった。

彼らの理論によれば、球の内部の〈情報〉はすべて球の表面に記述されており、ブラックホールの情報を得たければ中心の特異点ではなく、その表面を見ればいいことになる。これは光の干渉性を利用することで平面上に立体像を見せるホログラフィーに似ていることから、ホログラフィック原理と呼ばれる(マルダセナらはこれをさらに拡張、精密化してAdS/CFT対応という関係性を発見した)。この原理によれば、宇宙全体もまた宇宙の果ての境界面が映し出すホログラムの幻像と考えられる。

ブラックホール情報パラドックスの議論は今も続いているけれど、ブラックホールから〈情報〉を取り出すことはどうやら不可能ではないみたいだ。

将棋ソフトでも事情は似通っているかもしれない。ソフトは質問に答えてくれないし、想像もできないレベルで戦っているため、棋理――将棋の論理を取り出すことは難しい。しかしそれでも人間とソフトは、将棋という地平だけは共有している。将棋を指せば、その地平において強さを感じられるし、将棋の面白さを取り出すこともできるのだ。

(2015年7月5日)

ミステリ、SF、ファンタジー、ホラーの月刊Webマガジン|Webミステリーズ!