酒呑みにうってつけの職業とは何か。

萩原 香 kaori HAGIWARA

ブラックコサックがいい。アフロ系ウクライナ人のことではない(そんなもんおらんか)。ウォッカ(ウオツカ? ヴォトカ? ウォトカ? ウええいうるさい)と黒ビールを混ぜた酒のこと。3杯でかなりいい気分になれる。たしか有楽町の〈ミュンヘン〉で呑めたのだが、この店はもうない。どなたかブラックコサック呑めるとこ知ってたら教えてください。

あ、自分ちで作れるか。なんだ混ぜりゃいいだけではないか。

コーヒー酒もいいな。これもすぐ作れる。モカだかキリマンだかブラジルだかブルマンだか(わからんからどうでもいい)、煎ったのを200グラムくらい買ってきてホワイトリカー(なんだこれは)1リットルに漬ける。2週間でできあがり。コーヒーの色と香りが濃厚な酒になる。旨い。

梅酒はいかん。やはりホワイトリカー(だからなんだこれは)に漬けて何ヶ月も寝かさないと、熟成しないし味わいが出ないから呑んではいけないのだそうだ。すぐ呑めない酒に用はない。ヘアトニックでも呑んだほうがましである。アル中はヘアトニックまで呑むのだそうだ。そういえばまだ呑んでないな。

ニューアカ元祖グレゴリー・ベイトソンは『精神の生態学』(新思索社)で、アル中の問題は本人が抱えている世界観の問題に帰着すると言った。なるほど。わかったようなわからないような。

と、ここでいろいろ考えてみる。酒呑みにうってつけの職業とは何か。

酒屋のおやじ、ないしは呑み屋のおやじ。商売もんに手ぇ出して廃業だな。じゃバーテン。客のボトルかすめて水で薄めて馘だな。それなら杜氏(とうじ)。酒職人は肉体労働が大変そうだから無理だな。困った。どうしたらいいだろう。

ホストがあるではないか。お客さま(は神さまです)を喜ばせるためにはドンペリ(ってなんだ)の一気呑みも辞さないのだろ。過酷な仕事だプロフェッショナルだ。

加藤実秋の『チョコレートビースト』が面白い。デビュー作『インディゴの夜』に続くシリーズ第2弾の短編集。渋谷の街を疾駆するホスト探偵団の活躍を描いて、簡潔な描写は人物造形を際立たせ、軽快な展開で読む者を飽きさせず、いろいろ「書かれていないこと」が思わせぶりであとをひく。次作を早く出してくれ。『夜王』(TVの)は、北村一輝と内藤剛志とかたせ梨乃のトリオがこってりだったが、こちらは今どきの兄チャンがテキトーでノーテンキで健気で爽やかだ。中年が読むと、お、わけーやつらも捨てたもんじゃないねえ(おまえはもう捨てられているが)などと頬がゆるむ。

主役はフリーライターの女性、高原晶。ひょんなことから兼業でホストクラブ〈インディゴ〉のオーナーに。共同経営者はオヤジを絵に描いたような大手出版社編集の塩谷(あのフロスト警部みたいだ)。このふたり、恋愛関係にはないが同志か。それを取り巻くホスト連は、さしずめベイカーストリート・イレギュラーズだな。

そういえば『眠れない夜を数えて』の田中美佐子はよかったなあ。1992年のこのTV(TBS)ドラマ自体、出色のミステリだった。美佐子さんが当時の若さだったら(すいませんすいません)主役の晶役にもぴったりなんだがな。それはともかく、〈インディゴ〉にアル中のホスト出してくれないかなあ。水島新司の『あぶさん』みたいな。呑めば呑むほど冴えわたり女性客の人気をひとり占め。

さっき鏡を覗いたら、ホストには不向きなことがわかった。

じゃあ、あと酒呑みにもできる職業といえば弁護士だな(ほんとか)。映画『評決』(1982)のポール・ニューマンだってしっかりアル中弁護士してて格好よかった。いやちがった。医療過誤事件の裁判をきっかけに立ち直ってゆく姿が、格好いいのだった。出廷前にピンボールマシンで遊び、気付けにビールのグラスへ生卵入れてひと呑み。うまいのかね。

で、やってみた。ちょうどいま二日酔いだから迎え酒だ。ニューマンもそうだろ。まったりとした生卵とビールの苦みがほどよくブレンドされてなかなかオツなもんです。あ、また酔ってきた。Winger(ヘヴィメタルね)の歌声が追い打ちをかけていい気持ち。

クレイグ・ライスというアメリカの作家は「二日酔いの日々を生きた」のだそうだ。急性アルコール中毒で病院に担ぎこまれたこともある(一緒だ)。そして二度めにくわだてた自殺で死んでしまった(まだやってない)。もっとも、彼女の書いたミステリは古典として生き残っている(こっちは金輪際残らない)。

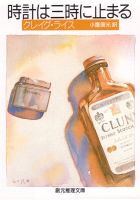

土建屋か酒場のオヤジにしか見えない弁護士マローン。彼を主役にすえたデビュー作『時計は三時に止まる』は、悪法禁酒法が廃止されて6年後に発表された。アメリカが第二次世界大戦に参戦するまであと3年。ドイツ軍がポーランドに侵攻した年でもあった。時代の空気を映してか、これは躁状態ミステリだ。なにしろ全編、マローンをはじめ誰かしら酔っ払っている。事件をネタにどんちゃん騒ぎ。ローリング・トゥエンティの余韻か大恐慌の呪縛か、その乾いた笑いの皮膜をめくると……好きだなあこういう小説。 金持ちの伯母さん殺しの容疑をかけられた娘。マローンと男女ひと組の酔っ払いトリオが彼女を救う話なのだが、事件当夜、屋敷のすべての時計が午前3時を指して止まっていた、という謎が魅惑的でもある。この作品を皮切りに〈弁護士マローン〉シリーズが続く。『第四の郵便配達夫』『死体は散歩する』『こびと殺人事件』『マローン殺し』(短編集)のどれも賞味期限なし。

辛い人生は、それが自分の人生である場合は、おちょくるか笑いのめすしかない、とは誰か(わたしね)の言だが、ライスもそれを作品に託したのだろうかどうだろうか。

さて、勉強は嫌いだから弁護士もだめだな。しかたないから、酒呑みのイラストレーター兼ライターで我慢するかい。ほんと酔ってきた。

■ 萩原 香(はぎわら・かおり)

イラストレーター、エッセイスト。現在は、弊社刊の隔月刊誌〈ミステリーズ!〉で、荻原浩先生の連載「サニーサイドエッグ」の挿絵を担当。文庫の巻末解説もときどき執筆。酔っぱらったような筆はこびで、昔から根強いファンを獲得している。ただし少数。その他、特記すべきことなし。