「きさまは恋に落ち、自分の王国を手に入れる」

皇帝軍の兵士だったとき、おれは死神を見た。そのときおれは、同胞たちが流した血のなかに倒れていた。死神はおれにいっしょに来るか、と訊いたが、おれは断った。だが、戦いで死ななかったにせよ、森で死ぬことになるのは確かだと覚悟した。

深い森の中でおれが出会ったのは、半人半獣のごとき男。男はおれの傷を癒やし、おれにこう告げた。「きさまは恋に落ち、自分の王国を手に入れる。遠からずして」

そしておれはひとりの少女に出会った、おれたちは恋に落ち、そして……。

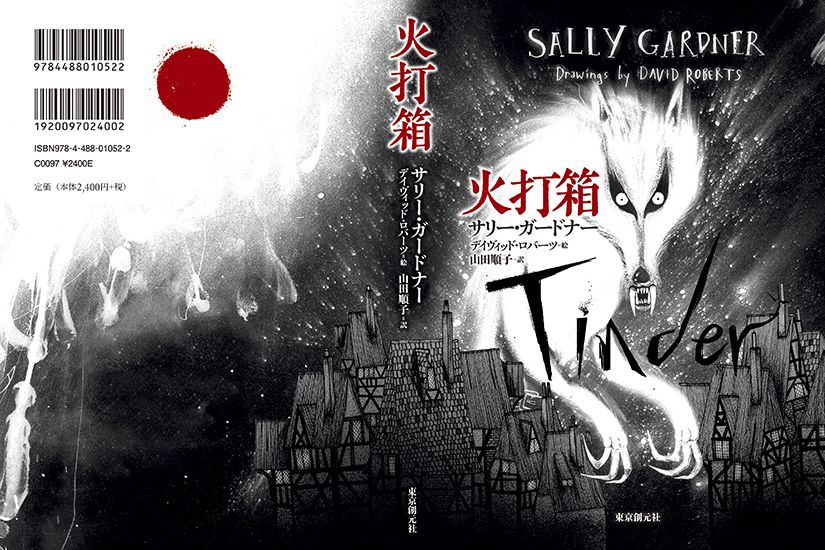

元兵士の若者が深い森で出会う男装の美少女、狼の怪物、城に住む魔女。

文豪アンデルセン最初期の作品に、カーネギー賞受賞作家サリー・ガードナーが新たな息吹をもたらす。

『モンタギューおじさんの怖い話』のデイヴィッド・ロバーツの挿絵満載。

不思議と怪奇が詰まった美しくも不気味な物語。

一度読んだら忘れられない見事な作品。予期せぬ展開が待ち受ける、ダークで魅力的な怖さに満ちた物語。(ベスト・ニュー・チルドレンズ・ブックス 2015)

ガードナーは独創的な真の芸術家だ。(タイムズ)

アンデルセン童話が、心をざわつかせるダークな物語として生まれ変わった。(カーカス・レビュー)

ミステリ小説の月刊ウェブマガジン|Webミステリーズ! 東京創元社